スタジオジブリとワイルドバンチの共同出資によって、初めて海外で作られたジブリ作品『レッドタートル ある島の物語』。

スタジオジブリとワイルドバンチの共同出資によって、初めて海外で作られたジブリ作品『レッドタートル ある島の物語』。

本作において、スタジオジブリは出資しただけではなく、高畑勲さんがアーティスティックプロデューサーとして加わり、絵コンテの段階から携わった列記としたジブリ作品です。

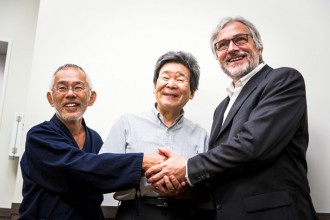

2016年に行なわれた『レッドタートル ある島の物語』の舞台挨拶には、マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督、鈴木敏夫プロデューサー、高畑勲アーティスティックプロデューサーも加わって、本作の裏話が語られました。

『父と娘』から始まった『レッドタートル ある島の物語』

鈴木:

『父と娘』を観ていいなと思って、「この人が長編をつくったらどうなるか?」と、マイケルにちょっとした出来心で長編のオファーをしてから10年。こんな大ごとになりました。今日は皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。

高畑:

自分が監督をしない作品に、できあがる途中の段階で意見を言うということが初めての経験でした。非常におもしろかったですが不安もありました。自分がつくるわけではなく、この人がつくるわけです。ただ、自分が普段、監督をしていることもあって、たとえ意見を言ったとしても、最終的には監督の意見というのは完璧に尊重すべき、と思いました。

できあがる途中は不安もあったんですけれど、できあがったものを観て、ぼくはとても嬉しかったし、安心しました。非常に優れた作品ができたんじゃないかと思いましたね。

マイケル:

今日は皆さん来てくださって、ありがとうございます。映画を観てもらって感謝しています。私も二つのことにびっくりしています。一つは日本の皆さんの前でこの場に立って映画を観てもらえるということです。もう一つは日本のアニメーションを代表する二人の間に挟まれて立っていることです。

――構想から10年、制作期間8年。いよいよ日本で公開です。今のお気持ちを聞かせてください。

マイケル:

正直に言いますと、私はこの映画に誇りをもっています。やはり長編はチームワークなので、私は考えて、スタッフが1枚1枚の絵を描いて、作品を形にしていってくれました。ヨーロッパのスタッフ、主にフランス人とベルギー人のスタッフでつくりました。日本人のスタッフはそこにいなかったんですけれど、つくっている間、高畑さん、鈴木さんをはじめ、日本の皆さんのことを考えなかった日はないですね。仕事以外では、親しくは存じあげていないですが、私の心の中に皆さんの存在がありました。

ここ、9年、10年ほど振り返ってみると、当時も意識しなかったぐらい、やはり皆さんの存在が毎日の作業の中で大きなインスピレーションの源、大きな影響力としてあったわけです。この映画の出発点にあったジブリという存在やジブリへの思いを振り返って、ここに立つということは、特別なものです。今日会場には、音楽を担当してくれたローラン・ペレズ・デル・マールさんや、アニメーターの方も来てくれています。

――高畑さん、今回はアーティスティック・プロデューサーとして、どのようにこの作品に携わりましたか?

高畑:

『父と娘』というのは、何回観たかわかりません。学生にも観せました。その魅力というのは奥深いものがあります。学生にそれを発見させるというのかな……。何回、授業したかというぐらい、授業もしました。そういうことで、すごく好きだったんですが、それ以上、私は何もできないんです。突然、鈴木さんが長編をつくったらどうかと提案して、それを受けてもらうことになりました。それはすごいけれど、怖いんですよね。彼は短編を一人でつくってきて、それをチームでやることができるんだろうかとか、いろんな心配、不安がありました。最終的には実に見事に乗り越えて、今日もアニメーターの方が来てくれているようですけれど、「素晴らしい仕事をしてくれてありがとう」と言いたいですね。

――高畑さんとマイケル監督は、かなり深い話をされたんではないですか?

高畑:

なかなかできませんでした。できたものをつないだものがジブリの方に送られてくるんですけれど、それをジブリの中で話し合って、ぼくはまとめる役になっていました。ぼくがまとめるわけですから、自分の意見も言います。そして意見を送り返すと、それを反映してもらったり、反映できないものもあったり、そういう形でやってきました。ついでにいうと、本作の音楽は素晴らしいと思います。そういうところまでいくのにも、それなりに意見を聞いてもらいました。そういうことができたのは非常に幸せだったと思います。マイケル監督と初めて会ったのは、広島のアニメーションフェスティバルです。「すごくファンです」って、彼に言ったんですよ。それが最初ですね。それから、韓国での映画祭でもお会いしました。一緒に仕事をするといっても机を並べてやったわけではありません……。武蔵境のスタジオジブリのアジトみたいなところがあるんですが、マイケル監督が最初そこで生活すると言われてビックリしたんですよね。驚きだったんですけれど、非常に親しみが感じられて嬉しかったです。

――高畑さんとの仕事を振り返ってどうでしたか?

マイケル:

高畑さんは、長編アニメーションにおいて豊かな経験をお持ちの方で、私も長編に挑戦するにあたって、最初から高畑さんの意見を聞けることが作品のためになるということは、明らかでした。詳細なところも含めて高畑さんの意見から学びながらつくっていくということが作品のためになりました。

複雑であり、繊細な物語を技術的な意味で、物語の経験が欠かせませんでした。というのも、長編映画をつくるには、非常に多くの才能が必要になるため、それをまとめながら、複雑で繊細なストーリーを構成していくことに、高畑さん、鈴木さんのご意見をもらいたいと気持ちだったんですね。そういう作業は、どんなに経験を積んでいても、機械的にできるものではなく、自分のどこか中心的なところから出てくるところであり、自問、疑問、アンバランスな側面もつきものです。そんないろんな悩みを高畑さん、鈴木さんならわかってくれるんじゃないか、そういった心のサポートもしてもらえるんじゃないか、フォローしてくれるんじゃないかとお願いしたわけです。

――出発から10年。鈴木さんは、今どんなことを思い出しますか?

鈴木:

想像以上にあっという間だったんですよね。フランスにワイルドバンチという会社があって、そこのヴァンさんに協力してもらいました。創作はマイケルと協力してジブリの方でやって、実際の作業はフランスの方でやるということを大きな条件として、ヴァンさんの力を借りながら、マイケルとのいろんなコミュニケーションをふまえてここにたどりつきました。

実際は2006年10月に30年来の友人のヴァンさんと約束し、その後どういうものをつくるのか、どういうスタッフでつくるのか、予算はどうするのか、いろいろな問題がありました。それをクリアするなかで、実際の作業は今考えると3年間、今年の3月がその完成の日だったと思います。10年という歳月をかけて最後まで彼はがんばってくれました。ぼくとしては嬉しく思います。マイケルがスタジオジブリに来てくれたときは、宮崎監督もまず最初に「まず10年間、くじけないでがんばった、それに対して敬意を払う」って言っていました。非常に彼らしい言い方で印象に残っています。

――スタジオジブリにとって、はじめての国境のない作品づくり。本作をきっかけにさらなる挑戦は続きそうですね。

鈴木:

どうなるかわかりませんけれど(笑)。まずは、この映画の成功を願っています。

――高畑さんと作品づくりの共通点はありましたか?

マイケル:

共通に感じたものは、繊細さです。日本の俳句をつかった映画をつくるというのは、究極の繊細さだと思います。私にはとてもできないものですけれど、勝手ながらそれに親近感を覚えています。

――最後に観客の皆さんにメッセージをお願いします。

マイケル:

皆さんに気に入ってもらえることを強く願っています。ヨーロッパでつくった作品ですが、常に日本のことを頭の中におきながらつくったものです。よろしくお願いします。

|

レッドタートル ある島の物語/マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作品集 『レッドタートル ある島の物語』をはじめ、『アロマ・オブ・ティー』『父と娘(旧題:岸辺のふたり)』『お坊さんと魚』『掃除屋トム』『インタビュー』 を収録。 |