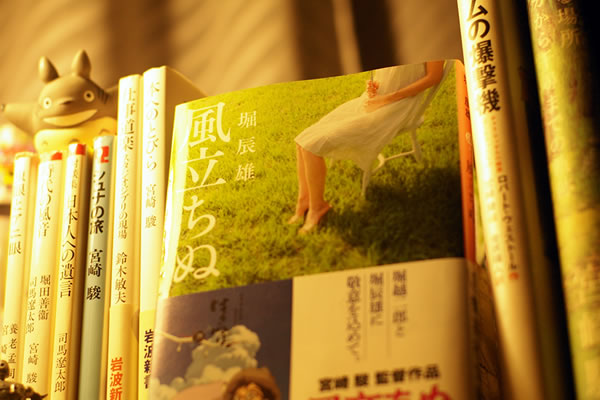

『風立ちぬ』二回目の鑑賞をしてきました。ようやく感想を書きます。

『風立ちぬ』二回目の鑑賞をしてきました。ようやく感想を書きます。

一回目と違って、内容を知っているので、落ち着いて観ることができました。

ネタバレありありで書いていくので、まだ映画を観ていない人は、読まないほうがいいかもしれません。

二回目の鑑賞で、作品の印象が大きく変わったわけでもないんだけど、庵野さんの声と、二郎がよく見る夢のシーンについては、すこし印象が変わりました。

二郎の声は、子供時代から青年期にかけて、大きく声変わりしてしまうので、最初はちょっと違和感があったけれど、今回は馴染んでいました。

それから、あの夢は、夢であって夢ではないというか、二郎にとっては現実と同じであることに、二回目の鑑賞でようやく気がついた。

堀越二郎にとっては、ジャンニ・カプローニが師匠であって、ロールモデルのような存在。二郎は、夢と現実を混同して生きている人なんじゃないかな。天才の世界観が表現されていると思った。

あれなくして『風立ちぬ』は成立しないんだなぁ、と。

この映画のキャッチコピーは「生きねば。」で、これをつけたのは鈴木敏夫プロデューサー。

このコピーをつけるにあたって、カプローニが二郎に向かって盛んに言う「力を尽くして生きなさい」を翻訳したとのこと。

そして、このセリフも宮崎駿監督が、旧約聖書の伝道の書・9章10節 「凡て汝の手に堪うることは力を尽してこれを為せ」から引っ張ってきたもの。

このことについて、『風立ちぬ』の完成報告会見で、宮崎駿監督がこんなことを言ってました。

劇中に「力を尽くして生きろ」というセリフが出てくるんですが、これは僕がこの作品を作っている時に、旧約聖書の伝道の書の「凡て汝の手に堪うることは力を尽してこれを為せ」という言葉から引用したもので、その後に「待ち時間は10年だ」と続けています。勝手に10年って言っておきながら、自分の10年はどこにあったんだろうと思いましたけど(笑)。長生きだからいつまでも年月があるわけではない。その時に一生懸命生きなければだめなんだと思います。

節々に毒ッ気はあるけど、まさに映画を観て感じたことは、「生きるとはこういうことだ」っていう、メッセージだったかな。

夢や憧れだとか、ものづくりにこれだけの執念を持てるか?

人にこれだけの愛情をもって生きられるか?

といった問いが、宮崎駿監督自身が語り部となって、伝わってきたように感じた。

特に、これまで宮崎駿を追ってきた人たちには、あぁ、ここまでいったのかぁ。

っていう、感慨があるんじゃないかな。矛盾に満ちても、ブレない人だなと思う。

堀越二郎は、ただ綺麗な飛行機が作りたかった、生粋のエンジニア。

だけれど、時代の境遇によって、殺人兵器を作ることになって、大きな挫折を味わった人。

映画公開前に、宮崎監督が堀越二郎について語っている記事があって、そのなかで「その時代に、もっとも才能のある人間が、もの凄い挫折を味わった」ということを話していて、堀越二郎の挫折がピックアップされているけれど、この映画には堀辰雄だってずいぶん投影されていると思う。

堀辰雄も、大きな挫折を味わった人で、関東大震災で被災して母親を亡くしているし、師を自殺で失う。

ようやくできた恋人も、結核を患っていて病によって殺されてしまう。

身近な人をつぎつぎ亡くして、絶望感を味わいながら、それでも「いざ生きめやも」でしょう?

堀辰雄の優しさと愛情深さに、泣けてくる。

サナトリウム文学と呼ばれて、病弱で弱々しいイメージを持たれていたらしいけど、“強い人”っていうのは、こういう人かなと思う。

二回目の鑑賞の間に、小説『風立ちぬ』を読んで、堀辰雄についてちょこっと調べたりしたもんだから、映画で描かれていた夫婦の愛情は、堀辰雄にだいぶ感情移入してしまった。

その婚約者の矢野綾子さんとの経験を題材にした、小説『風立ちぬ』では、主人公を語り口に、堀辰雄はこんなことを言っていた。時代は戦争のなかで、恋人は余命長くないことを知りながら看病していたときのこと。

おれたちがこうしてお互いに与え合っているこの幸福、――皆がもう行き止まりだと思っているところから始まっているようなこの生の愉しさ、そういった誰も知らないような、おれたちだけのものを、おれはもっと確実なものに、もうすこし形をなしたものに置き換えたいのだ。分かるだろう?

映画では、この部分が、ストーリー全体を通して表現されていたと思う。

他にも挙げるときりがないのだけれど、ちょっと狂気染みた、美しさへの追求みたいな面が、小説『風立ちぬ』には感じられた。ここでも、堀越二郎と堀辰雄はシンクロしていると思った。

それから、前を向いていくということも、この物語から拾っているのかな。

与えられた境遇で、人は前を向いて生きなければいけない。というような。

自分のなかに絶望を持ちながら、どう生きるか考えなければいけない。というような。

それが、最後のカプローニと菜穂子のセリフ、「君は生きなければならない」「あなた、生きて」になるんだと思う。

どう生きるかという部分においては、『もののけ姫』とも似た文体だった。

この映画は、わざと悲しい場面を作り、無理に泣かせようとはしない。

ひとりの人間が“生きる”ということを、リアリティをもって描いた映画だと思う。

二回目を観て気づいたこと。

菜穂子が二郎と再会して、虹を見たときに、「生きているって、素敵ですね」と呟くシーンは、自分が長く生きられないことを覚悟していることが分かって、切なかった。

他の人には分からない、風のような人生でも、生き切らなければならない。

エンディングテーマの『ひこうき雲』の歌詞と、おそろしいほどシンクロしていた。

映画館で、号泣している人がいて、身近な人を亡くした経験があるのかなと思った。

|

ジ・アート・オブ『風立ちぬ』 映画美術で描かれた大正と昭和の情景。イメージボードや背景美術、美術ボード、キャラクター設定画などを完成場面写真とともに掲載。アフレコ用完成台本も収録。 |