スタジオジブリで色彩設計を務めた保田道世さんは、これまで多くの作品で、キャラクターの色を決定してきました。

スタジオジブリで色彩設計を務めた保田道世さんは、これまで多くの作品で、キャラクターの色を決定してきました。

『となりのトトロ』と『火垂るの墓』は、同時上映にもかかわらず、保田さんは両方の作品に参加しています。高畑・宮崎両監督に必要とされた、まさに色職人です。

現在のアニメーション制作では、絵に色をつけるのもパソコンで一発ですが、『となりのトトロ』が作られていた当時の着色は、インクを筆で塗っていくことになります。

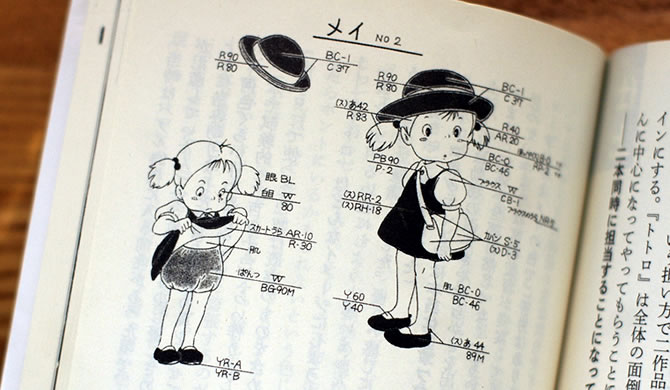

本来は、カラーコードのついた既存のインクを使って色を付けていくものですが、保田さんは『となりのトトロ』において、色を独自に混ぜ合わせて、オリジナルの色を作ったといいます。

『となりのトトロ』では、既存のカラーも含めて、308色を使用し、そのうち70~80色に新色が使われました。後に、宮崎駿監督の代表作となる『となりのトトロ』では、どのようなイメージをもって、色を決めていったのでしょうか。そこには、ファンタジー作品でありながら、現実世界から離れすぎない彩色がありました。

保田道世さんのインタビューを、ふり返ってみましょう。

トトロもホントにいるかもしれない色じゃないとダメ

――トトロのグレーと白は本当にフワフワで優しく見えますね。

保田:

トトロは動物の温かさや柔らかさを出すために、グレーの中にグリーンを少し入れています。三匹が全部自然じゃなくてもいい、一匹ぐらいとんでもないのがいてもいいと思って、中トトは宮崎監督が提案してくれた青にしました。(略)

宮さんの世界は日本人だとかどこか別の国の人だとかいうこととかけ離れた世界なので、メイの髪は黒は合わないと思って茶色にしました。そうしたら宮さんが外国に行った時、「日本人の子どもなのに何でこんな色なんだ」と言われたそうです(笑)。

――ネコバスもテレビアニメなら可愛い色でカラフルにしてしまいそうですが、薄い茶色になさってますね。

保田:

宮さんの世界はファンタジーなんだけど、どこかホントを入れるんです。だから、ネコバスがピンクじゃいけない。動物の温かさが必要なんです。そうすると、見る側にとって本当らしく見える。そういう本物に近い部分は常に作りますね。トトロももしかしたらホントにいるかもしれないという色じゃないとダメなんです。

宮さんは、「それらしく見えるようにしてください」とよく言いますね。暗いからって、ただ暗くしてもダメなんです。絵もデザイン化しているから、色もデザインするものだと思います。それをちょっと誇張するのが宮崎さん流ですね。

作品というものは、当然完成してから見るので、「こういうものだ」と当り前のように思ってしまい勝ちです。しかし、宮崎駿の世界観だとか、作家性と呼ばれるものも、職人による、ひとつひとつの積み重ねがあって、出来あがっていくのだと、改めて感慨深くなります。

保田道世さんに、合掌。

|

ジブリの教科書3 となりのトトロ 「森のヌシ神」としてのトトロ像から、昭和30年代の日本の食卓まで、あさのあつこ、半藤一利、中川李枝子、川上弘美ら豪華執筆陣が作品の背景を解き明かす。背景美術・男鹿和雄の世界、サツキとメイの家ほか、カラーページも満載。 |