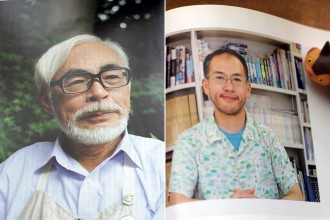

『借りぐらしのアリエッティ』で長編アニメーションデビューを果たし、初っ端から成功した米林宏昌監督。今や、スタジオジブリを継ぐ貴重な存在となり、日本を代表するアニメーション監督のひとりとなりました。が、当然、ジブリに入社したばかりの新人時代があるわけです。

『借りぐらしのアリエッティ』で長編アニメーションデビューを果たし、初っ端から成功した米林宏昌監督。今や、スタジオジブリを継ぐ貴重な存在となり、日本を代表するアニメーション監督のひとりとなりました。が、当然、ジブリに入社したばかりの新人時代があるわけです。

宮崎監督と米林監督には、語り草となっている「天窓事件」というエピソードがあります。

スタジオジブリの仕事部屋には、天窓のある部屋があります。天気の良い日は開けてあるそうですが、米林監督がそこで仕事をしているときに、ポツポツと雨が降ってました。すると、米林監督は、自分の上にある窓だけを閉めて、仕事を再開したそうです。

それを見ていた宮崎監督は激怒し、米林監督を別室に呼び出して、「お前、自分の上の天窓だけ閉めるとは何事だ!」と怒鳴ったそうです。まだ入社したての新人だった米林監督は、世界の宮崎駿に怒られて半泣きになったのだとか。

入社早々カミナリを落とした宮崎監督ですが、米林監督のことをどのように見ていたのでしょうか。

米林宏昌は、クイック・アクションレコーダーを使いこなした男

宮崎:

彼のアニメーターとして特長なら言えるんですけど、クイック・アクションレコーダーを使いこなした男ですよ。アクションレコーダーを見て、口空けて、ボーっと見てて、「何やってんの、時間もないのに。早く机戻って仕事やれよ」って僕はいつも言ってたんですけど。それで、何度もコチャコチャやってるのが、だんだん良い具合になってきたんですよね。

僕は、アクションレコーダーをじっと見てるアニメーションは、どこかで胡散臭いと思ってますから。「勘でやるんだ!」って思ってるんで。自分が点検したいところがあったら、そこでアクションレコーダーをつけると、そのタイミングがこれで良いのかとか、絵を一枚入れたんだけど、もう一枚入れた方がいいかなとか、そういう判断するときにアクションレコーダーは良いけども、初めから口空けて、ボーっと見てるなって、ずっと言ってきたんですけど。それをずっとやってるのが、麻呂です。

穏やかな師弟関係なんてない

宮崎:

応援はするけども、ああしろ、こうしろ、っていうふうに細々と注文をつけるのは、「角を矯めて牛を殺す」ことになるんです。だから、それはやっぱ、やっちゃいけないところなんですよ。そこは、とても難しいところですよ。乱入するのは、一見簡単だけど、それで鼻づら捕まえて、あっち向け、こっち向け、ってやって良い結果になるはずはないから。

どういうところにたどり着くのか、ハラハラドキドキしながら見てるんです。なるべく覗かないようにして、見てるんです。そういうもんですよ。そんな、穏やかな師弟関係なんて、あんなの弟子にした記憶ないからね。「国へ帰れ!」って僕は怒鳴ったんだけど、そのまま帰らないでいたから、今までいるんですけど。天窓事件のこと言わなかったですか?

――言われてました。

宮崎:

信じられなかったですよね。あれから変わったかって言ったら、あんまり変わってないから。だけど、嫌なやつだったら、やらせませんからね。良いやつなんですよ。でも、良いやつなだけじゃ、映画は作れませんからね。困るんですよ。

自助努力をするべきだ

宮崎:

彼は、なで肩ですからね。もの凄い、肩こりがひどいだろうと思いますよ。それで、僕が掛かってる人に掛けてあげたら、って周りが言うんだけど、やっぱり自分で肩こりとどうやって戦うかって、努力をしないとダメですから。「この先生に掛かれば、楽になるよ」じゃなくて、ちゃんと自分で歩くとか、体操するとか、そういう足掻きをやった上で、どうにもならないとこまで仕事をやって、その挙句針を打ったり、マッサージ掛かったりするのは良いけど、安直に先輩の真似して、まだ何も成してないのに、「すぐマッサージ掛かるな!」って、僕は思ってるんです。もっと苦しめって。

先輩たちが、鉛筆を握れなくなるまで描いてきた、あぐらの上に、自分たちがのうのうとやってきたんだから、一所懸命やったっていっても。そういう、自助努力をするべきだ。と、本人に言ってるんですけどね。「あぁ……」とか言ってますけど。それで、また怒られたと思ってるんですよ(笑)。

米林宏昌は人徳がある

宮崎:

良いやつですよ。取って付けたみたいですけど(笑)。なるべく、僕は正直に話したいんです。で、正直に話しました。それは、麻呂を持ち上げて、ヒーローにしたってしょうがないんですよ。あの通りですからね。あまり、人前に出せる人間じゃないですよ。仕舞っておきたい人間ですよね。そこをウロウロするなって。

要するに、飾らないで、油断したまんま生きてるから、みんなけっこう麻呂が好きなんですよ。そういう、人徳の部分もあるんですよ。「麻呂がやるならしょうがないね」とかね。「じゃあ、手伝うわ」とか。そういうことがあるんです。それも大事な要素でね。ひとりで尖がってて、勝手にやればってなったら、やっぱりダメですから。